真珠湾攻撃当時、全米の教育機関には相当数の日系人学生が在籍していた。強制退去を受け、各地域の団体は、軍事地帯の東側に位置する教育機関への学生の迅速な移動を促進しようと努めた。そのために、1942年3月21日、バークレーに学生移転委員会が設立された。この委員会は、制限区域外の教育機関への約75人の学生の避難を首尾よく調整した。しかし、大半の学生は、家族とともに収容センターに移転することを選んだ。 1942年5月、アメリカン・フレンズ・サービス委員会(AFSC)のクラレンス・ピケットは、日系人学生が教育を受けることができる東部および中西部地域の高等教育機関を特定するための民間組織、 「全米日系米国人学生転住審議会」を設立した。

アメリカの挑戦:日系アメリカ人学生の移住問題について。1942年。アメリカ・フレンズ奉仕団 (AFSC)提供。

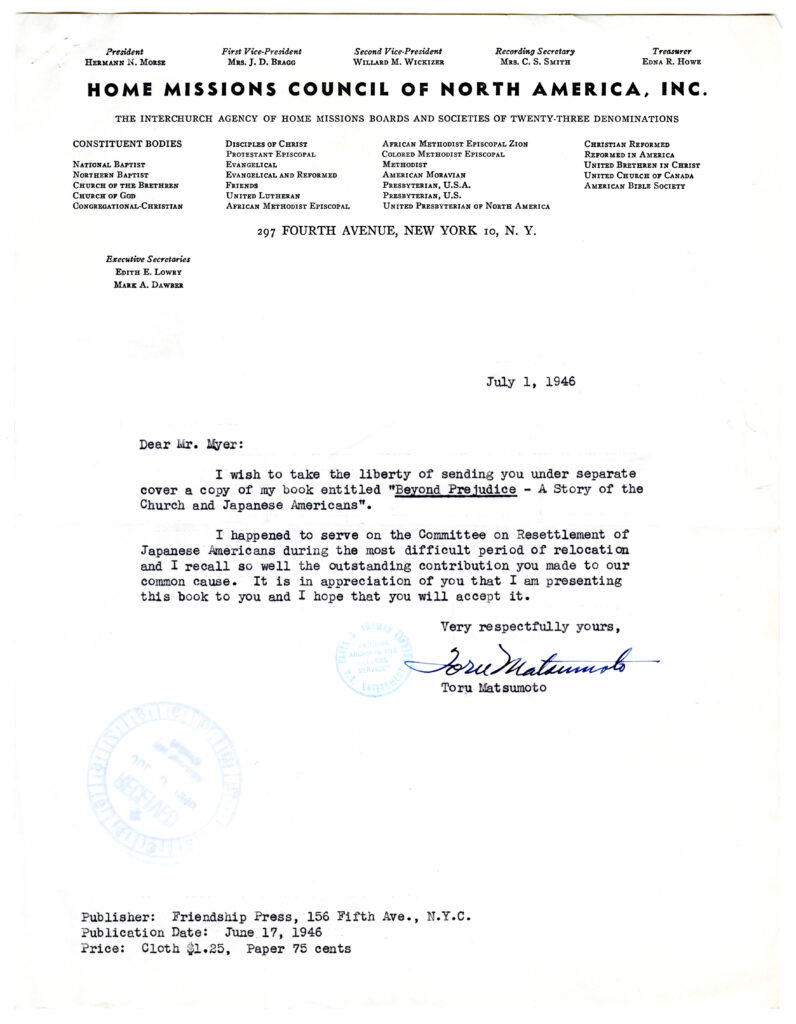

松本亨 はニューヨークのエリス島とアプトン収容所に拘留され、その後メリーランド州のフォート・ミードで強制収容された。1942年後半、抑留を解かれた後、連邦教会協議会と北米ホームミッション協議会の日系人居住委員会事務局長ジョージ・E・ルンドクイストの重役補佐官に任命された。 松本の活動には、YMCA(Young Men's Christian Association)国際委員会との協力も含まれていた。日系アメリカ人キリスト教連合会(JSCA )の事務局長として活動する傍ら、世界学生奉仕基金と協力し、学生を支援するための募金活動に貢献した。松本の努力は強制収容所訪問にまで及び、若い日系アメリカ人に全米日系米国人学生転住審議会(NJASRC )のプログラムを利用し、収容所の壁を越えて高等教育を受けるよう奨励した。

全米日系米国人学生転住審議会(NJASRC)発行の「日系アメリカ人学生の移転をいかに支援するか」1943年。アメリカ・フレンズ奉仕団 (AFSC )提供。

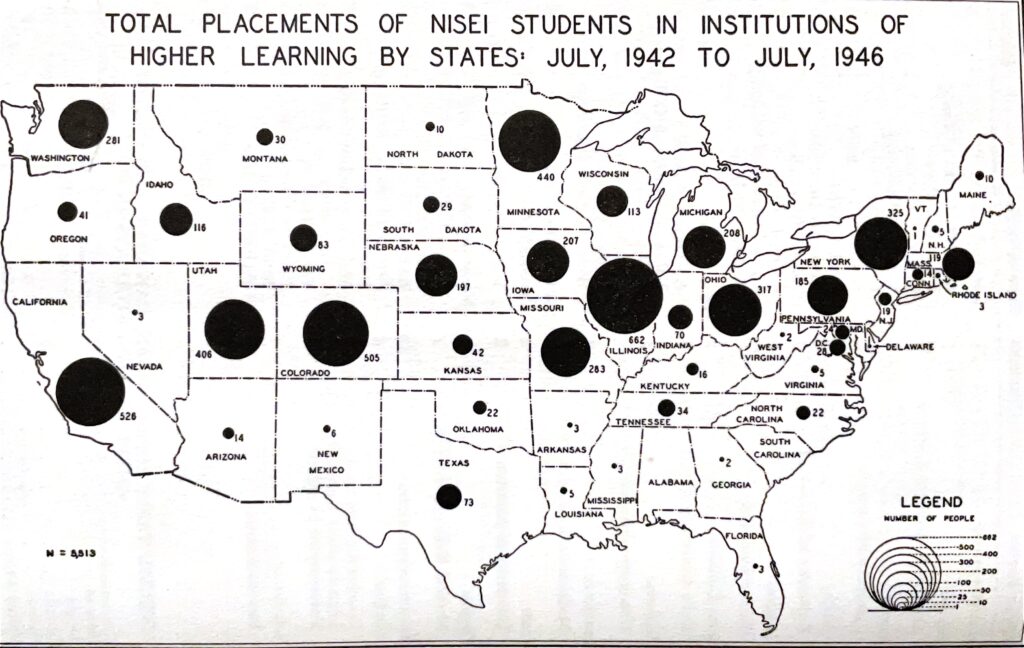

全米日系米国人学生転住審議会は、1943年4月1日の設立から1年以内に、は1,000人以上の学生に教育継続の機会を提供した。同協議会の記録によると、1945年の終戦までに、5,500人以上の学生が46州の約550の教育機関に編入した。

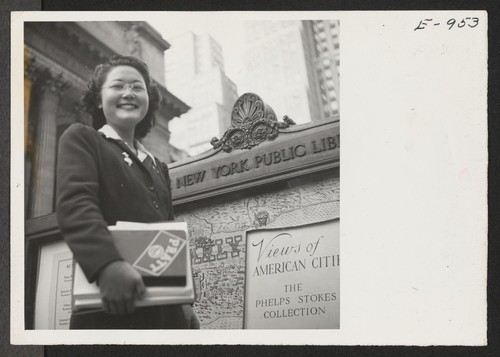

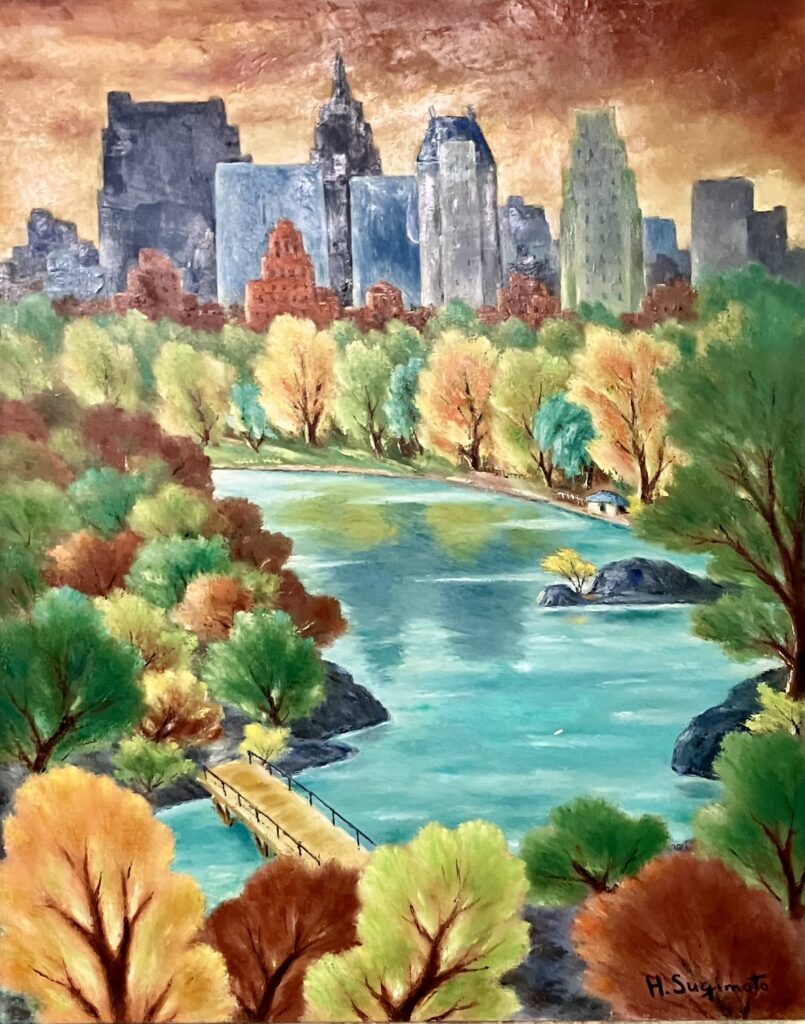

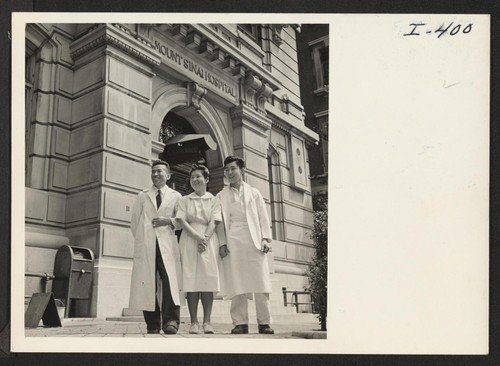

ニューヨーク州の教育機関では、アルフレッド大学、チェスブロ神学校、アート・スチューデンツ・リーグ、バード大学、バーナード大学、ニューヨーク聖書神学校、コーネル大学、ニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチ、ハンターカレッジ、マンハッタンビル大学、聖心大学、ニューヨーク写真学院、ニューヨーク社会事業学校、ニューヨーク大学、オテゴ教育大学、ペース研究所、パッカード・ビジネス・カレッジ、プラット・インスティテュート、ロチェスター研究所、ロッチデール研究所、ラッセル・セージ大学、シラキュース大学、 ティーチャーズ・カレッジ、トラファゲン・スクール・オブ・ファッション、タリー高校、ユニオン・カレッジ、ユニオン神学校、バッファロー大学、ロチェスター大学、ヴァッサー大学などがこの取り組みに参加し、320人以上の学生がニューヨークに転校して教育を受けた。1942年7月から1946年7月までの間に、合計500人以上が東海岸に到来した。

ニューヨーク大学では、ハリー・ウッドバーン・チェース学長の指導の下、日系アメリカ人学生が10数名在籍していました。チェースは、民主主義の原則を守り、表現の自由や学問の自由を育み、人種や宗教の寛容さ、国際意識、マイノリティ教育を促進する上で、教育が重要な役割を果たすことを固く信じていた。ミツエ・ヤマダ (当時はヤスタケ)は、戦時中にニューヨーク大学に在学しており、のちに日系アメリカ人の詩、エッセイ、フェミニズム、人権活動の分野で著名な人物となりました。彼女は、日系アメリカ人の戦時強制収容について最も率直に発言したアジア系アメリカ人作家の一人である。

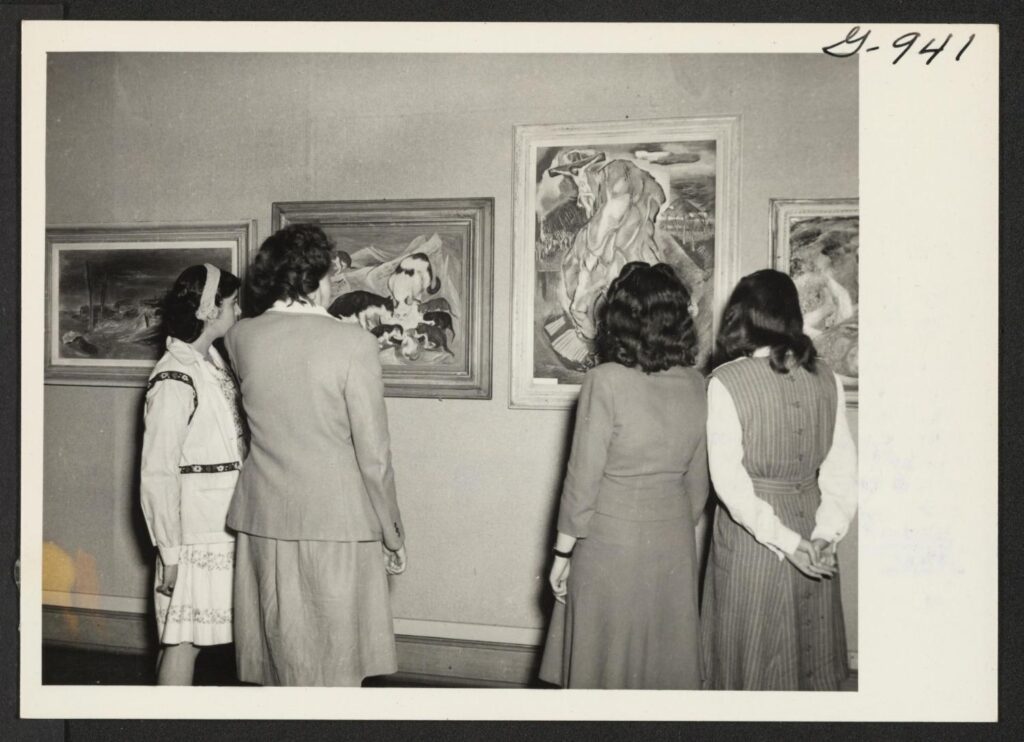

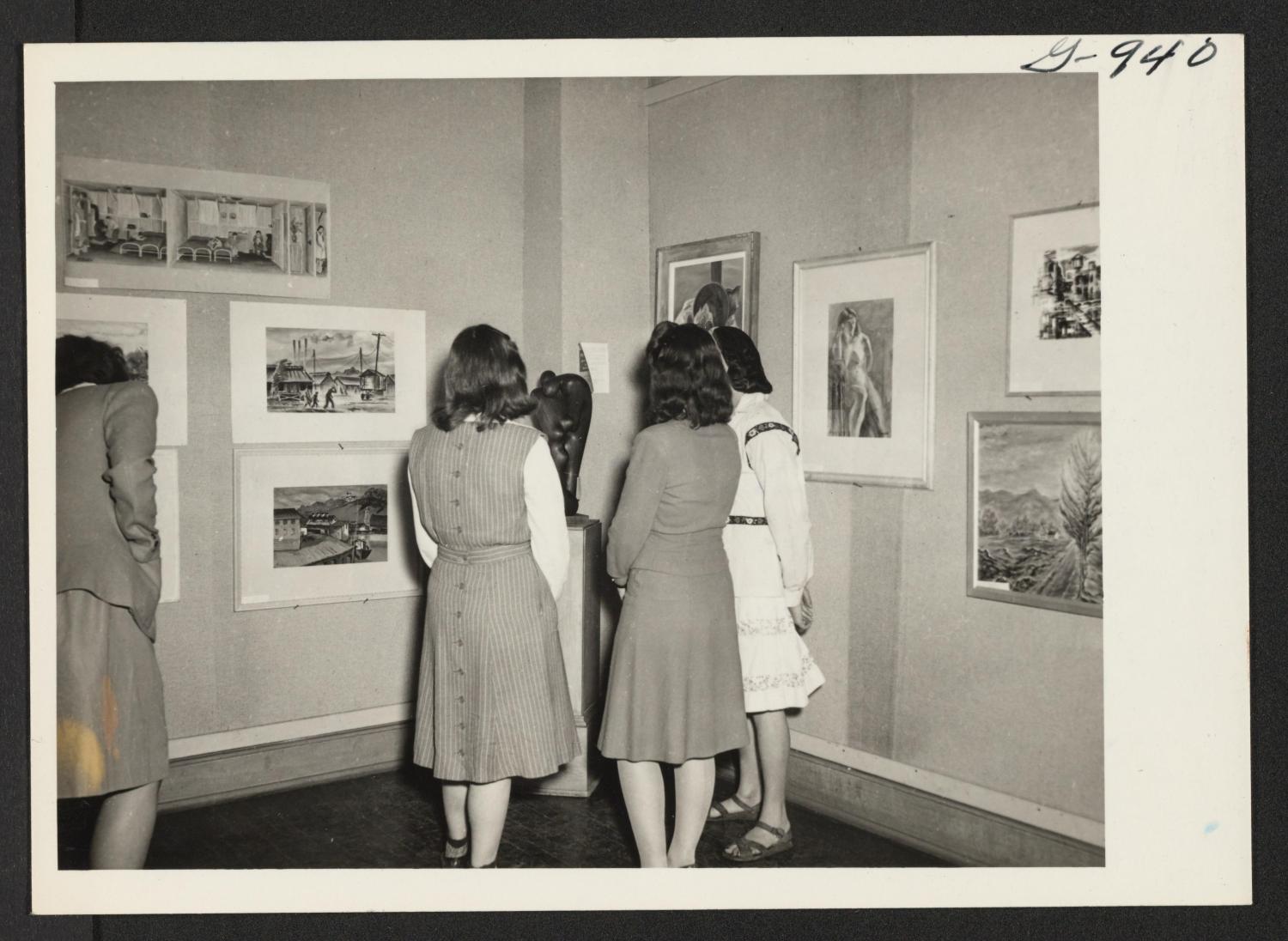

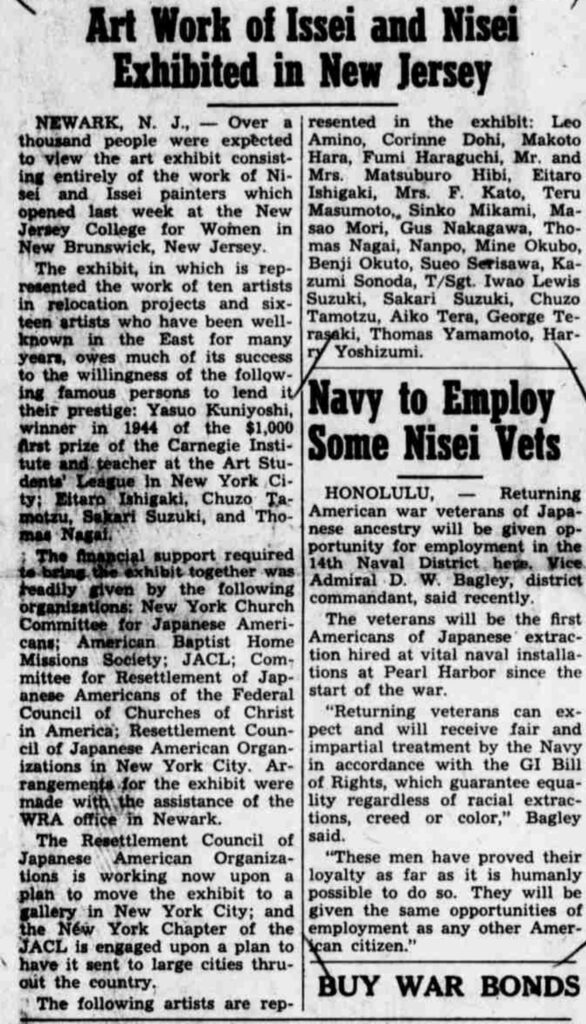

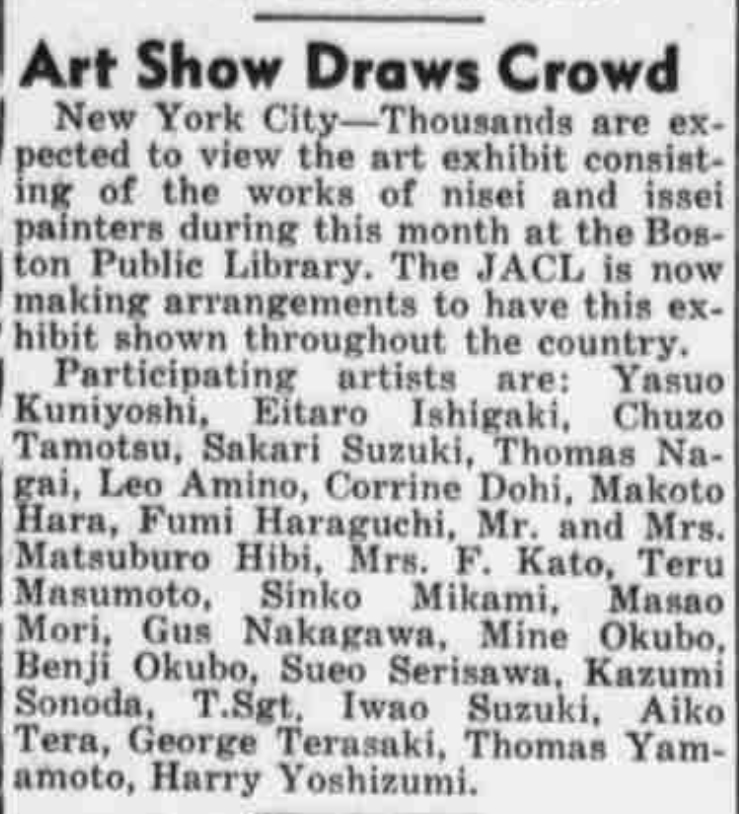

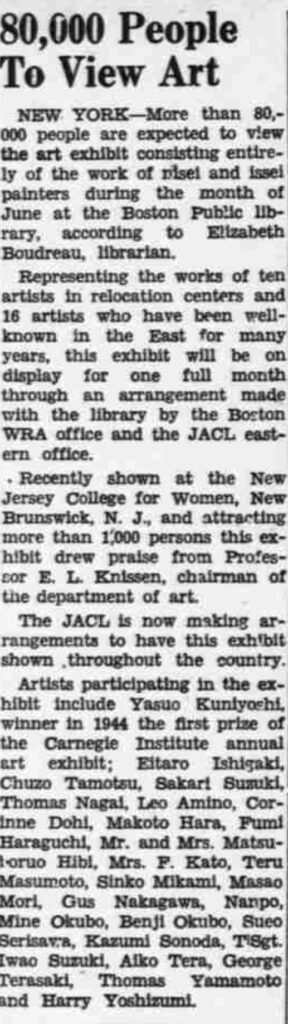

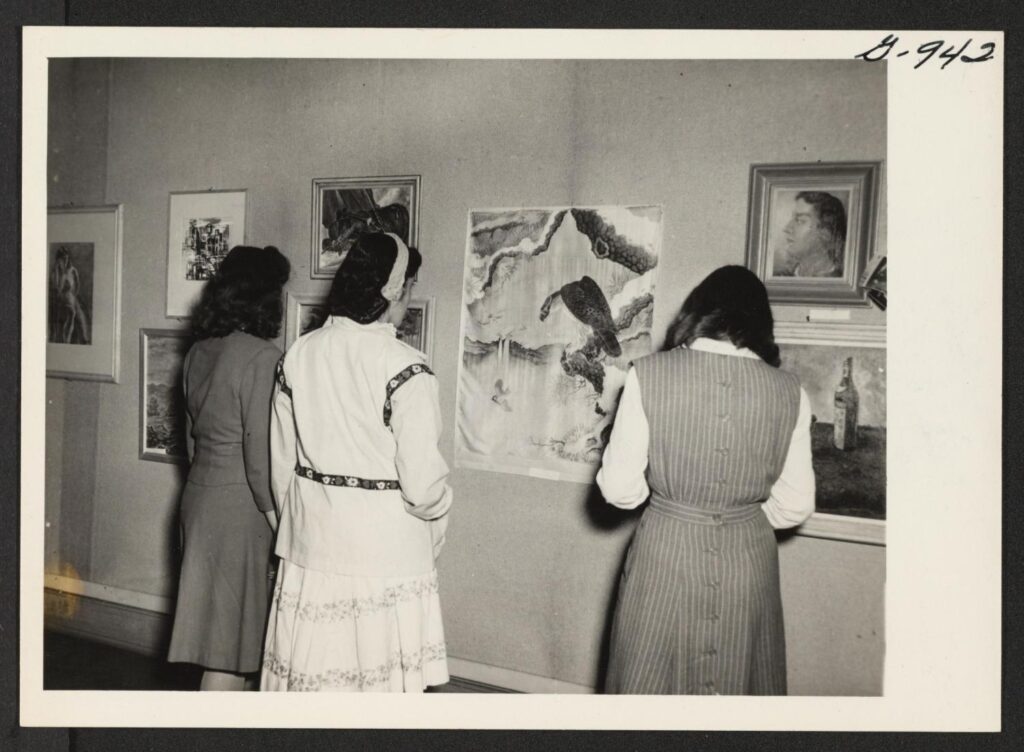

1945年、人種差別反対団体である日系アメリカ人市民同盟(JACL)とニューアークWRA事務所は、JACDのアーティストであるレオ・アミノ、国吉康雄、石垣栄太郎を含むニューヨーク在住の日本人および日系アメリカ人の絵画と彫刻の巡回美術展をニュージャージー州ニューブランズウィックのニュージャージー女子大学で開催し、日系アメリカ人や周辺地域の学生を含む1,000人以上が来場した。

1942年、ケンジ・ケネス・ムラセは、新たに設立された全米日系米国人学生転住審議会(NJASRC)によって高等教育機関への入学を許可された3人の二世の1人となりました。1944年にテンプル大学を卒業後、ムラセ氏はニューヨーク市に移り、社会福祉機関で補佐官として勤務した。その後、コロンビア大学社会福祉学部に入学し、1947年に修士号を取得した。1952年、村瀬氏は日本初のフルブライト奨学生となり、大阪大学社会福祉学部の客員教授に就任した。 米国に戻った後、ワシントン大学の大学院社会福祉学研究科の教授に就任し、 1950年代後半、村瀬氏は博士課程の研究のため、再びニューヨークのコロンビア大学に戻った。強制収容所での経験と全米日系米国人学生転住審議会(NJASRC)からの奨学金によりテンプル大学への進学が実現したことは、ムラセにとって大きな意味を持つこととなった。1980年には、他の奨学金受給者とともに、東南アジア難民の子供たちの大学進学のための奨学金を創設することを目的として、日系人学生記念基金を設立した。

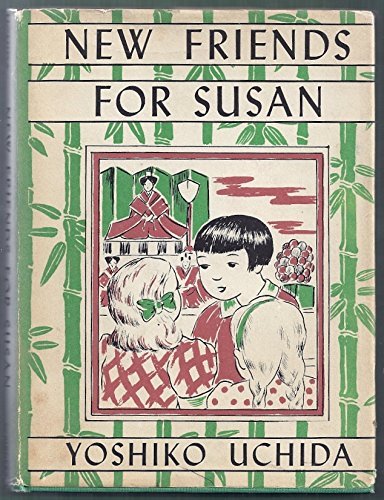

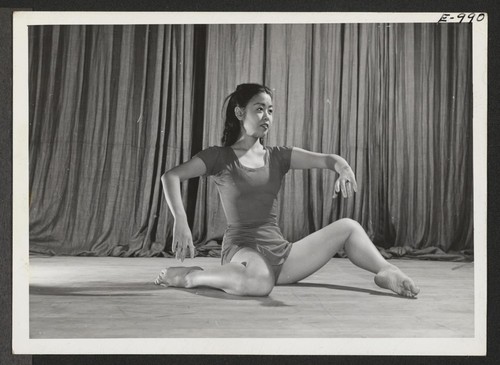

ソノ・オカムラは、ウチダと同様に1940年にスミス大学への奨学金を獲得し、1943年にニューヨークに移住した。そこで彼女はAP通信社のコピーエディターとして働き始め、JACDに参加した。オカムラは、ニューヨークに定住した二世の女性たちについて執筆した。その中には、画家のミネ・オクボ、ダンサーのユリコ・キクチ、銀細工師のキクコ・ミヤカワ・クシク、イラストレーターのエイミー・フクバ、インテリアデザイナーのメアリー・ダテなどが含まれ、日系人女性の生き方を紹介した。